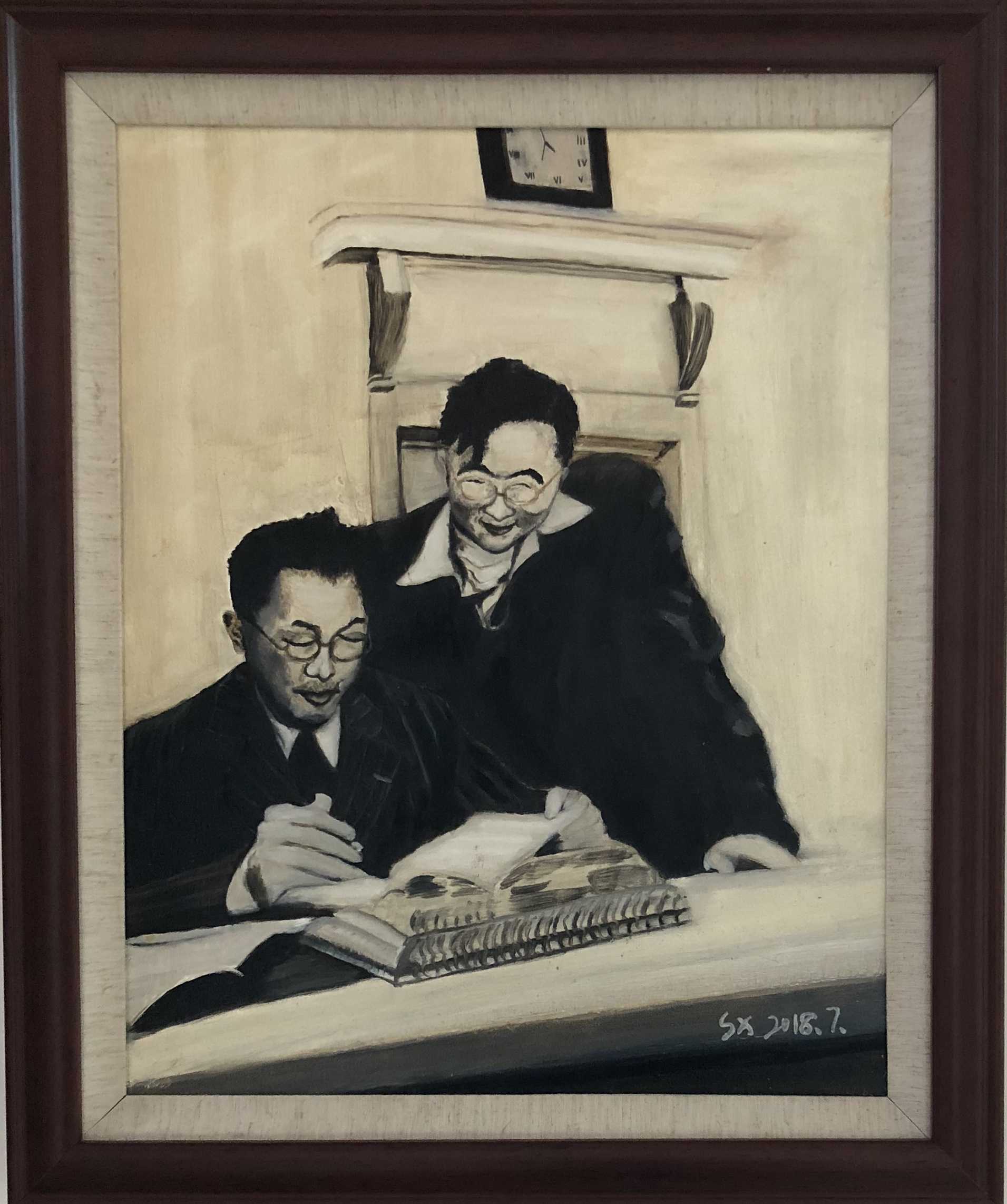

油画:盛 玄 2018年7月 油画 40×50cm

这幅油画作品,是根据一张拍摄于1957年春天的普通照片创作而成。一对师生在前苏联杜布纳联合原子核研究所(以下简称“联合所”)办公室讨论工作,年长坐立者是时年50岁的王淦昌先生,中国物理学的一代宗师,中国科学院院士(1955年当选院士,1999年被国家追授“两弹一星”功勋奖章)。站立在先生身边的是时年22岁的丁大钊(1991年当选为中国科学院院士)。画面“背后”,则是发现世界上第一个被确定的带电粒子的反粒子的故事,是一段值得铭记的言传身教的师生传承故事。

1955年10月,丁大钊从复旦大学毕业后,经过约三个月的专业基础补习,于1956年初被分配到中国科学院物理所(现“中国原子能科学研究院”前身)宇宙射线组工作,工作的主要任务是建立一套测量宇宙射线强度用的计数管望远镜。年轻的大学毕业生丁大钊在工作中秉承:“要做好老科学家的助手,老老实实、认认真真地做好他们的助手;要认识到科研工作中有大量重复、平凡的劳动,要踏踏实实、勤勤恳恳地去做好这些工作,不要认为多做这些工作就会使科研工作变得没有意思了”的理念,在实验室从手工活开始,从实验仪器研制中的布线、焊接、装配、调试等工作做起,严谨认真、一丝不苟,经过几个月的功夫,就完成了宇宙射线强度用的计数管望远镜系统的研制,并在实验室开始记录宇宙射线强度。

宇宙射线组的创始人是王淦昌先生,此时先生也担任物理研究所副所长。初到实验室的丁大钊对王淦昌先生充满了敬畏之心,由于王淦昌先生担任职务较多,工作十分繁忙,丁大钊并没有太多机会能见到先生。在九个月的工作期间,二人只有大约五次左右的短暂接触,王淦昌先生是一位“极和善、坦诚和爱护小辈的长者”,但丁大钊和他没有太多实质性的讨论,“心里有点怕他”。

1956年9月王淦昌先生代表中国参加前苏联建立的国际性科学组织——杜布纳联合原子核研究所的成立会议,会议后就留在联合所担任研究员,后来任副所长。联合所当时正在建设世界上能量最高的加速器,能量为10GeV(吉电子伏特,10亿电子伏特)。上世纪50年代,很多重大科学发现,尤其是基本粒子的发现,与加速器能量逐步升级密切相关,1955年利用美国的加速器,发现了反质子,此工作获得1959年的诺贝尔物理奖,1956年又发现了反中子,可见当时的科技竞争是很激烈的。尽管联合所正在建设世界上能量最高的加速器,但位于日内瓦的属于西方阵营的欧洲原子核研究中心也正在建设一台30GeV的加速器,并准备在1959年投入运行。因此,联合究所的加速器在能量上的优势只能保持三年。为了能在这三年中获得重大突破,王淦昌先生结合联合所加速器能量的优势,提出了两个研究方向:一是寻找新奇粒子(包括各种超子的反粒子)、二是系统研究高能核作用下各种基本粒子的产生规律。当时王淦昌先生的课题组人员很少,只有二位苏联青年科技人员和一位技术员,为了课题的研究,也为了更好地培养中国自己的科学试验人才,王淦昌先生准备从中国调二位年轻同志来课题组。有可能是在与王淦昌先生短暂而有限的五次接触中,丁大钊勤恳又认真、踏实而严谨的工作态度给先生留下了深刻的印象,先生点名从国内调丁大钊来到联合所课题组,和另外二位苏联同事负责实验布局和数据处理等方面的研究。

1958年9月,经过近二年的精心和细致的准备工作,在联合所加速器上的实验正式开始。实验选用π-介子做炮弹,让它与气泡室工作液体中的氢和碳相互作用,然后将实验过程拍摄下来。到1960年春天,实验小组共得到11万对照片,包括十万个π-介子反应事例。

得到实验照片后,在工具极其简单的情况下,如何在如此浩大的图片数据中找出反超子,是个极其艰巨的任务。照片的处理,主要采取扫描的方式,就是把照片放在扫描仪器上,用简单的立体看片器,一张张观察,判断核作用事例,工作极其枯燥又非常艰辛。王淦昌先生根据各种超子的特性,提出了反超子的选择规则,并画出了可能出现的最理想图像,让每一位开展照片扫描的科技人员格外注意与图像吻合的事例。1959年3月到9月,在实验扫描照片4万多张后,在其中发现了一个反超子事例。经过反复的扫描、测量和分析,确定这就是一个十分完整的反西格玛负超子(Σ-)的产生核衰变事例,测量得到的Σ-寿命约10-10秒。

1962年欧洲核子中心发现另外一个反超子后,评论说“这一发现证明我们的领域内现在欧洲与美国、苏联并驾齐驱了”,这里说的苏联,指的就是联合所反西格玛负超子的发现。1972年杨振宁对周恩来总理说,“王淦昌小组反西格玛负超子的发现是联合所加速器上唯一值得称道的工作”。李政道对邓小平说:“联合所的那台加速器上以王先生的发现为最重要的贡献”。1982年,王淦昌、丁大钊等关于反西格玛负超子的发现工作获得国家自然科学一等奖,丁大钊代表课题组登上人民大会堂主席台领取了奖项。

上世纪40-50年代,王淦昌先生已经是名满天下、享誉世界的大科学家,又兼任联合所副所长,课题组的年轻人,如丁大钊等还是刚刚大学毕业的学生。为了培养年轻人,也为了他们更快的成长,王淦昌先生和和课题组的同事,在联合所工作期间,每周日上午组织大家在他的房间进行学术讨论,气氛活跃而平等,王淦昌先生更是积极鼓励年轻人大胆发表自己的观点和想法,和大家平等对话,探讨各种科学和技术问题。也让年轻科学家认识到一个“成熟的科学家的功力主要表现在科研选题和制定实验方案上”。正是在王淦昌先生的积极鼓励、严格要求和细心培养下,丁大钊在联合所逐步成为了先生的得力助手与弟子。王淦昌先生“在科研中的创造精神,严密、严格和细致的科研作风,对研究工作一丝不苟、精益求精、务臻完满的求实态度”,影响了丁大钊的一生。

画面中的二人就是当时在联合所课题组学术讨论的一个场景片段的真实记录,是周日研讨会中老师对学生言传身教的一个瞬间留影。黑白的画面简洁而从容,但其中的故事却让人心驰神往、感佩万千。