——周致武先生的水墨山水赏析

文 / 陆相华

《汉书·苏武传》:“竹帛所载,丹青所画。”水墨丹青,是指中国古代绘画常用朱红色、青色,故称“丹青”。水墨画是中国画的一种,始于唐代,成于五代,盛于宋元,明清及近代以来续有发展。唐宋人画山水多湿笔,出现“水晕墨章”之效,元人始用干笔,墨色更多变化,有“如兼五彩”的艺术效果。唐代王维《山水诀》云:“夫画道之中,水墨最为上。”北宋沈括《图画歌》云:“江南董源传巨然,淡墨轻岚为一体。”千百年来,人们不断在丹青翰墨里沉潜深入地探索,逐渐演化出独特深厚的文脉传承,并构建出富含笔情墨趣的意境品格。水墨画讲求遵循水墨艺术的“妙语”规律,又需夺天地万物之灵韵,从而给观者传递出超越画面本身的精神意蕴和文化理想。画家周致武先生便是在这样辩证统一的画理体系中,汲古今百家之长,融会贯通,深研艺道。其山水面貌烟水淋漓,静穆旷达;花鸟画作朴雅高洁,空灵疏淡;人物形象栩栩如生,惟妙惟肖。

多年来,周致武先生以娴熟的笔墨功力,直面山水丘壑和田园风光,将自然生命与自我情感表现得淋漓尽致。先生的传奇经历以及对艺术执着的精神追求,可以带给人们更多的启迪和思考。

1、从师任教四十载

有人说,艺术家们的作品就是他们内心的真实诉说,作品诠释的就是他们的思想与灵魂,思想健康,灵魂有趣,作品才能够经得起时间的检验。然而在纷繁喧嚣的现实面前,唯有坚持对于绘画的那份初心,艺术的生命才能够得以延续。

周致武,1949年出生于内蒙古赤峰市敖汉旗古鲁板蒿镇王家湾村。“小屯坎上五七家,土屋土院土孩娃。门前一条赶牛道,道旁数墩马兰花。摘得兰花嗅清香,马蔺拧绳过家家。绳缠蒿蓬就是车,小娃坐车大娃拉……”童年的歌谣和乡野村庄,给周致武先生带来了无尽的遐想。先生在《我的野草人生》中有过这样的描述:每年春季,从青草盖满大地的时候开始,我们这群孩子们就甩掉那露脚趾头的布鞋,光着脚到野草地上去玩耍。玩的时候,哪里地瓜儿(老鸹瓢)秧多,长得好,就提前“侦察”好,到了地瓜儿果实可以摘下来吃的时候就去选择采摘。要摘刚好长成个,长度接近小指头,用指甲一刮冒白汤的那种。运气好的时候,看到那挂满秧子,两头尖尖、中间胖胖的,还有表皮长着像黄瓜刺一样小疙瘩的地瓜儿,脸上就乐开了花……

童年记忆里的老鸹瓢、老鹳草(红根)、苣卖菜、苦麻子、西田谷、灰灰菜、扁竹牙、马齿苋、河辣菜,荞麦花、榆树叶、榆树钱、嫩杨树叶、甘草等,是那个时候的生活所需,到后来便成了他永久的绘画写生素材。

周致武的父亲是当地有名的中医,周致武的母亲曾是当地一家名气较大的地主家的小姐。母亲不识字,却心灵手巧,母亲的普通针线活无需多言,刺绣技艺也很精湛。周致武小的时候经常在母亲身旁观看她用毛笔描刺绣用的花样子,墨迹纤细均匀流畅。或许是受母亲的影响,周致武从小就喜欢画画或动手做一些小玩意。读小学的时候,他就经常帮邻居刻春节贴的挂钱,还经常自己设计图样。离校回乡后时常为春节秧歌队画灯笼。有一年春节临近,队长找周致武商量用秫秸做两个巨型灯笼,代替旧时秧歌队中的“小车子”。周致武接受任务后,便自己设计图样,自己绑骨架、自己绘画、糊纸……那一年春节,周致武在本屯小学教室里起早贪黑地忙了一个星期。等到秧歌出场那天,人们看到队伍中间有两架车子,前有童子拉纤,后有老汉推车。周致武做的“小车子”在乡镇汇演的时候引起了不小的轰动。

1972年春,周致武经古鲁板蒿中心小学领导推荐,大队(村)党支部同意当上了民办教师,从此走上了教育之路。周致武在从师任教四十多年中曾获得“中学优秀教师”“赤峰市名校长”“内蒙古自治区优秀校长”等荣誉称号;出版教育专著《以德育人》《求知·问道·畅想》,还在《人民教育》《内蒙古教育》等国内报刊上发表教育类论文与文章六十余篇。退休后,周致武先生不忘初心,潜心习研书画,无论是山水、花鸟、人物、书法,都有着独到的精进,从而开创了他人生的第二个春天。

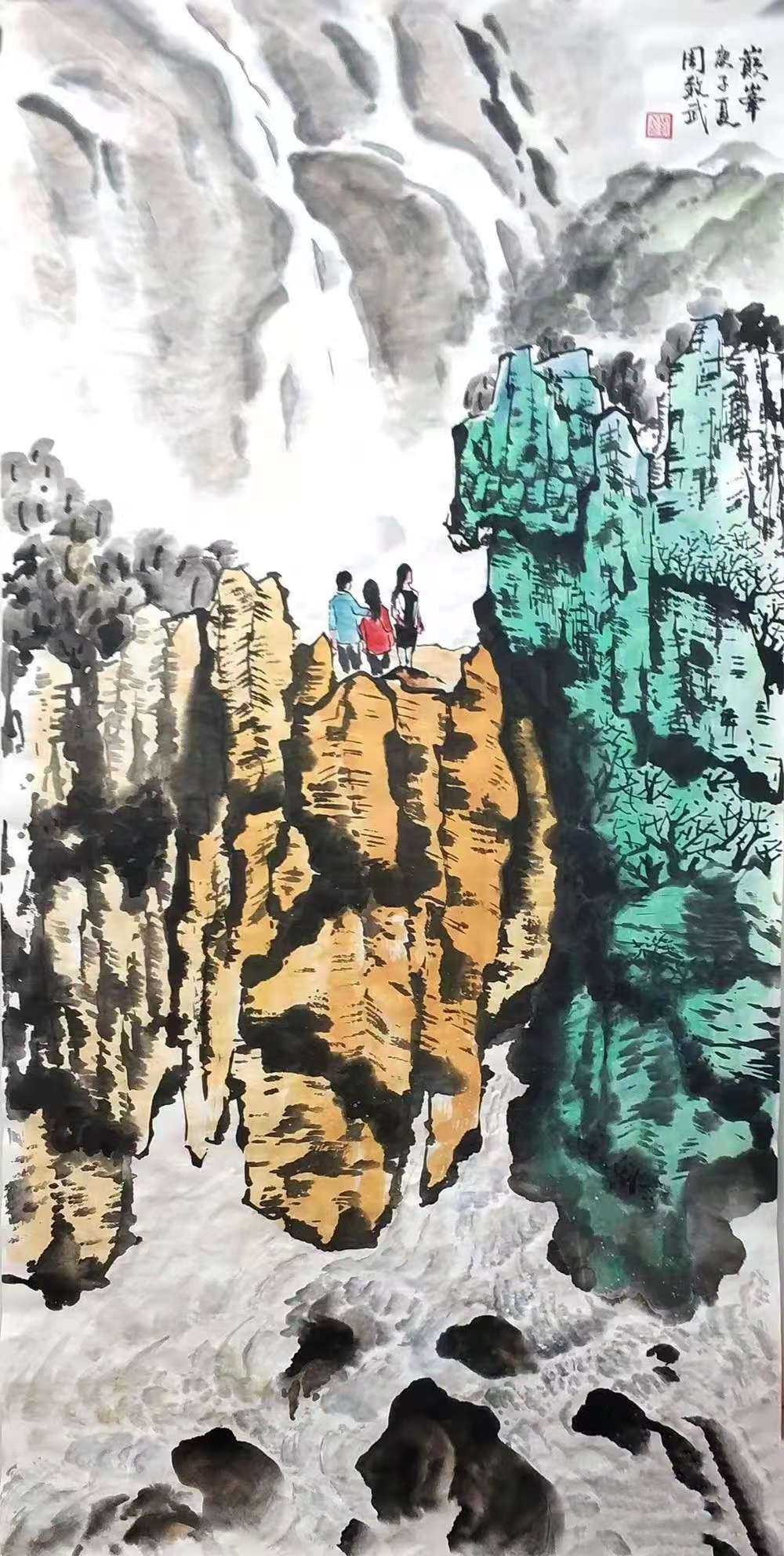

2、意浪泼宣阔海腾

“中国传统水墨的创作,并不是完全反映自然现象的物理技巧,墨韵的流动里,更有着精气神的存在,蕴藏着更高层次的人文哲理思想。”作为我国的传统文化,山水画有着悠久的历史,浓厚的文化底蕴,画家们拥有自己娴熟的笔法将自然的山水美景描绘于画卷之上,这不仅仅是景,还寄托着画家浓厚的山水情。作为一名画家,周致武以当代人的责任和使命去承担着当代画家的义务,他在“故土情深”的主题中,定位了自己的艺术、定位了自己的性格,并把自己的作品从故土延伸到本土,从本土延伸到时代,从时代延伸到历史,使他的视野得到了扩大和拓展,“故土情深”的内涵与外延,也得到了充实和丰富,得以在面向一个新的境界高度中,去调整、完善并成熟着自己的山水音符。

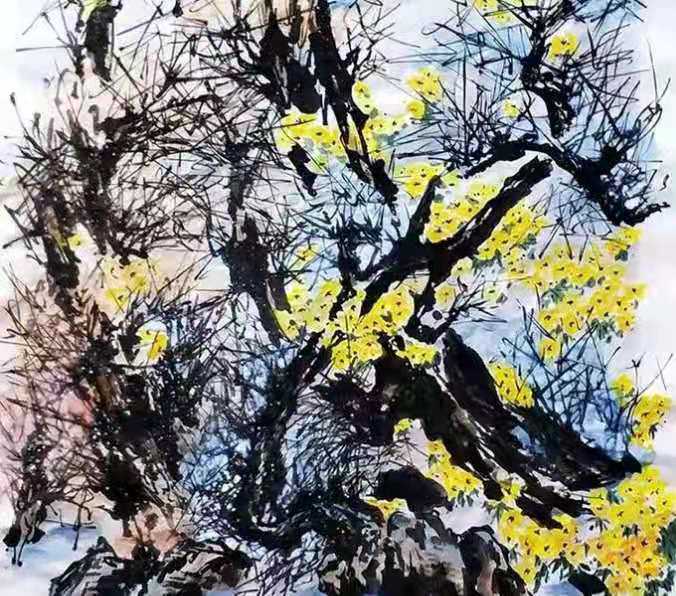

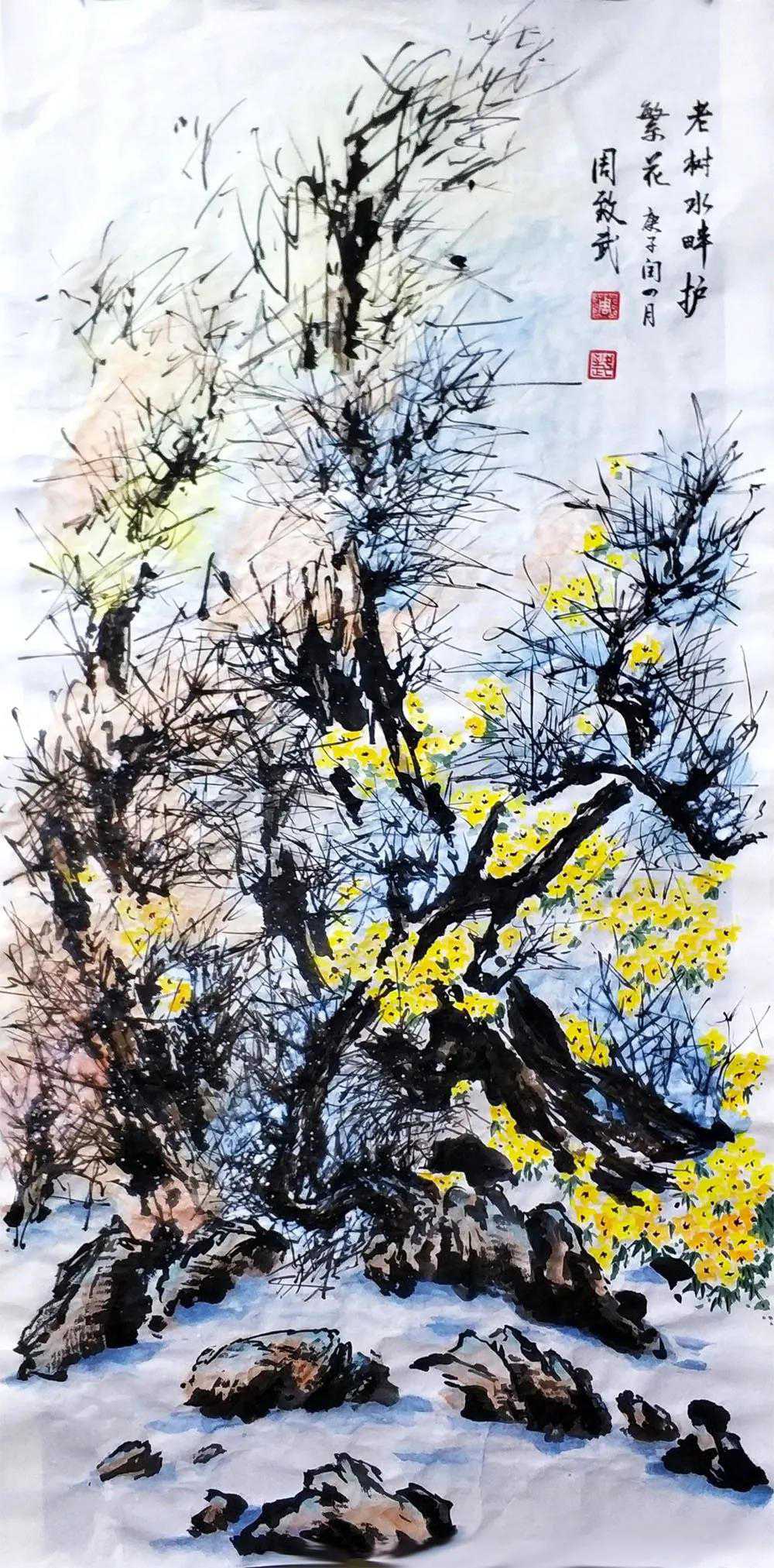

《乡愁》系列是近些年来周致武先生的创作主轴,先生怀着对日渐逝去的农耕文明的眷恋之心和惜别之情,画出了《老树水畔护繁花》《敖汉小米香飘天下》《染红了水映红了天》《中国速度》《山水如歌》《山奇水暖》《巅峰》《十里杏花百里香》《山水无形》《山水如诗》等一大批优秀作品。

潘天寿说过:“山水画之布置,极重虚实。”黄宾虹曾致函林散之云:“古画大家全于笔墨见长,溯源籀篆,悟其虚实,参之行草,以尽其变。”周致武先生自觉地在作品中,实践着“故土情深”的表达,完成着从传统向现代的转换,并在实践的过程中,以“直面现实”的姿态,以“故土情深”为特点,完善着自己的山水文本;他的山水作品体现的是“笔墨当随时代”的创造性和开拓性,一扫古人绘画符号的苍白与僵化,把自己在生活中的感受、体验化为生机与活力注入形式、笔墨之中,在一个创造的时代,唯有作品中的创意才能体现艺术的生命力和美感魅力,因为创意是艺术生命的可贵品质。

在翰墨丹青的寻艺道路上,周致武始终保持着强烈的兴趣爱好和求知欲望,他辛勤耕耘,多年来致力于对“写意”的研究和探索。青石,木桥,树木,山川,牛羊,还有故乡的小米、高粱……深深的记忆,浓浓乡愁,在画卷里一点点展开,似娓娓道来一个动人的故事。沉醉于书画创作中的他从容淡定,他将乡愁凝结笔尖,将情怀融入水墨,坚持着对艺术的初心,用精湛的书画技艺,描绘出一幅又一幅展现家乡美丽景色的优美画卷。

“独在古意新境,妙在北势南韵。”由于周致武先生长期浸濡水墨丹青的深厚功力,让他笔下的林川之景极富高古气韵之美,创作时他讲究中锋、侧锋、藏锋、露锋等法度妙趣,笔笔精准独到,起止得宜。由于工作和家庭的缘故,周致武先生曾多次到南方考察,他的作品常常以沉凝疏简的墨色,在宣纸上挥洒南北派截然不同的山水气象,以写意小品为例,看似不经意的写型元素,实则经过参差有序的严谨布局,画面中的叠嶂山川、沟岭阡陌、汀草溪流、鸣湍叠濑、烟岚云岫、茂林屋舍等景色,均是他以奇崛隽朗的笔墨,层层渲染后,形成的清幽高逸的画作。先生观取山水之气,以独特的审美特质,在创作实践中造景布势,直抒胸臆,纯正雅致的格调,给人以静穆的精神慰藉。

3、椽笔生花花带韵

中国写意花鸟画作为一个传统绘画的重要画种,在其现代艺术发展中其独具的艺术审美价值是其他画种所不能取代的。中国历史上许多画家寄情花鸟,这与对大自然的崇拜与亲和有关,也与画家的追求有关。花鸟画的重要特征是借物咏志、借景抒情。周致武先生的花鸟作品面貌具有拙、雅、清、纯、妍的艺术特点。他精于形象提炼,取材广泛,常常将荷花、牡丹、梅花、菊花、百合、芭蕉、长春花等日常熟悉的传统花卉,赋予纸面,并立足传统,以形写神,老辣苍劲的笔墨语言,在皴擦点染之间,张弛有度地营造出热烈奔放、勃发生动的自然品格。

周致武先生自幼就深入观察动植物的生长习性和生存状态,大胆落墨、用色,刚柔相济、劲秀洒脱的笔法,以《夏日荷》为例,先生将睡莲翩跹于碧水上的婷美情态,巧妙灵活地勾勒出来,绯红的花苞由近及远,灿然绽放,片片莲叶形影淡而不薄,润而不枯,挺而不拘,柔而不腻,聚而不散,虚实相生的笔墨,将盛夏之莲高洁出尘的气节,以起承转合的韵律无声表露出来,扣人心弦。

周致武先生的画作有很浓厚的乡土情结,即不象江南山水那么娟秀,也不象北方山水那么粗犷,而是恬静平和,苍润雄浑,朴厚灵动,耐人寻味。在计算机虚拟技术席卷全球,城镇化大潮涌动中国乡村的时代背景下,村庄的土砖旧瓦、篱笆栅栏,正逐渐被钢筋水泥取代,周致武以持之以恒的殉道精神,长期在水墨实践中忘我地追寻艺术理想,常年奔赴在四季轮回的天地之中。在创作时,先生常常以书入画,追求“骨法用笔”的健峭之气,他认为画家要以“写”为本,以“气”取胜,以“意”达性,画面中跌宕游走的线描、浓淡相宜的墨韵,华滋厚重的设色,还有疏密有致的构图等,均是他扎根传统、迁想妙得,澄怀悟道出来的语境。

赏读周致武先生的写意花鸟作品,即可感受到传统水墨的无穷魅力,他能把在作品中流露出细腻情感融入大自然微妙流转之中。他的牡丹作品《春来紫气生》,通过其笔下的形象,表现出浓郁的东方水墨精神和中国风情的艳丽不俗,姿态雍容而不靡;他的《泡蛋》,以古拙的书法入笔,布局中和,工写相结,造型结构精细耐品,生机勃勃,苍润浑厚,作品和煦生动、意趣盎然,洋溢着浓郁的生活气息和现代审美情趣。多年来,周致武先生深入生活、扎根人民,广泛开展书画创作、交流和研讨活动,在古稀之年能够做到学养兼修并进,逐渐形成了自己的独特画风,渐趋形成了自己的笔墨语言符号,实在是难能可贵。

周致武先生在深入体悟前人审美精神的同时,他能勤于思考不仅在创作中传承中国画的艺术精神,同时又能不囿于前辈的笔墨图式,他的作品不是表象上对古人的简单摹仿,而是极力表现对大自然的超越——既是物质的,也是精神的,更是个体生命形式的外化。在这方面,他的《冬至春不远(梅花)》就非常具有代表性。整幅画作枝干弯曲古朴,表皮爆裂斑斓,喜鹊登上枝头,梅花颜色明丽而不艳俗,与老干、枯叶相映,意境开阔,气象峥嵘,主次、动静等关系在画面中精妙处理,均可见之深厚功力,笔笔气韵连贯,处处尽显生机。

4、丹青化彩彩衔情

钢笔画诞生于1000多年前的欧洲中世纪,那时《圣经》和《福音书》即出现用钢笔的前身——羽毛笔画出的手抄本,18世纪羽毛画被钢笔画取代,20世纪初则传入我国。旧钢笔画以书籍插图和连环画面目出现,以单幅画诠释主题性艺术思想和艺术叙事的“新钢笔画”,则出现于上世纪九十年代中叶,于本世纪初盛行至今。画家周致武笔下的钢笔画,作品线条舒缓流畅,黑白对比强烈,有着一种强烈而又特别的美感。在作品的表现上,有着画家自己独特的艺术风格,能看到画家用画笔勾勒出一种意境,其线条既奔放且舒缓又流畅。通过强而有力的排线,塑造了所要表现的枝干“肢体”,来诠释自然中不可或缺的“生命”。周致武老师的钢笔画,构图上的虚实、繁简、疏密的统一,给人以强烈的视觉冲击与艺术感染力,用借物抒情和托物言志的手法来表达思想感情。一幅幅美妙的画面进入视野,显得沉稳与凝重,画面处处流淌着灵动之气。

周致武先生的钢笔画以正面人物居多,凸显雄劲、刚强、正义。在创作过程中,先生充分利用钢笔画黑灰白线条和大小块留白,利用轻重疏密笔触,用行云流水般的驾驭钢笔能力,将内心深处解读的人物精神,附着纸上,令人观来万般感慨,怦然心动。赏观周致武老师钢笔画作品,《钟南山》《李兰娟》《张文宏》《陈薇》《护士长》《抗疫天使》《送妈妈出征》《抗疫在一线》《切磋》《生命至上》《守望》等《抗疫》主题,无论是个人,还是群体,所有的画作,在先生的笔下,被表现得淋漓尽致。现在,新钢笔画创作呈现出百花齐放百家争鸣的大潮中,周致武先生以现实主义的创作风范,专注于新闻、纪实、正面事件的人物形象和场景的描述,其构图、运笔和线条对人物的塑造,无不是匠心独具,具有极高的社会价值和教育价值。

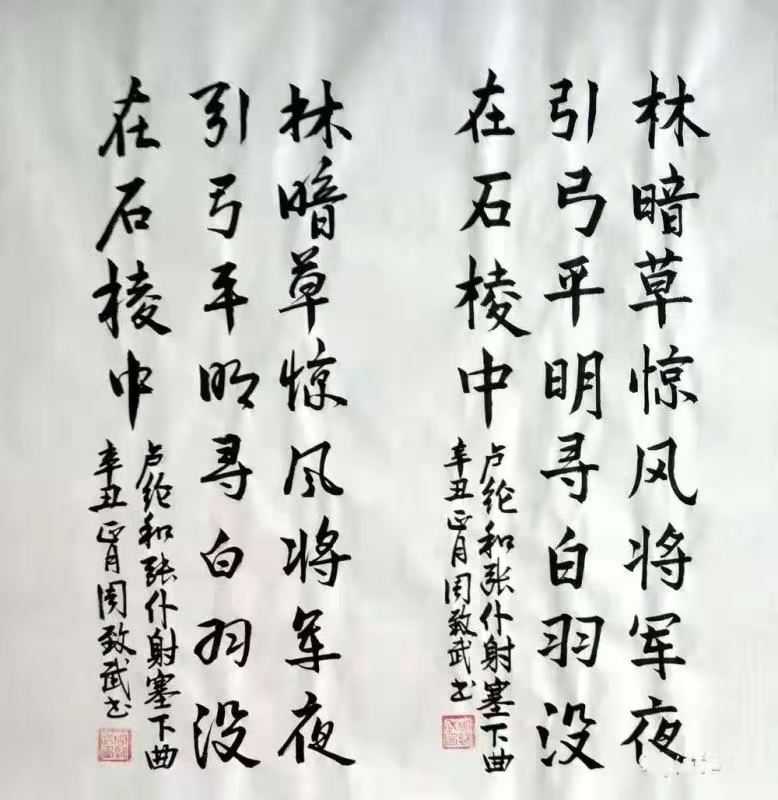

文学家能用文字书写,记录历史,千古流芳,音乐家能用音乐演奏,谱写历史,荡涤心灵,画家能用笔墨绘画,传承历史,传播文化。周致武先生在生活和绘画之余还精习书法,他的简体楷书、简体行书用笔方中寓圆,刚柔相济,中侧兼施;结体开合有变,天然成趣,雄浑博大,自成一体。

“丹青不知老将至,富贵于我如浮云。”我国自古就有“寿从笔端来”的说法,文人研习书画是重要的养生之道。在我国,著名的长寿书法家比比皆是:比如齐白石93岁、黄宾虹90岁、何香凝98岁、刘海粟98岁,林散之91岁,林风眠91岁,舒同93岁,赵朴初93岁,启功93岁,吴冠中91岁,赵无极92岁。而苏局仙、孙墨佛、文怀沙等人达到百岁高寿。周致武先生对于绘画艺术的热爱与不懈追求,让人由衷敬佩。先生已退休多年,他摒弃浮躁,始终抱着一颗赤子之心,像老农樵夫般,数十年如一日,勤恳耕耘在广阔的翰墨砚田里而不知疲倦,先生把对国家、对家乡、对社会的情感绘进画中,一笔一画皆是深情。

周致武先生是我的初中母校校长,阔别母校近四十年,先生的才艺远近闻名,我只是通过微信平台略知一二,点评肯有挂一漏万,不甚精准,还望先生海涵。远在他乡的学子衷心祝愿先生笔耕不辍,书香致远,墨卷至恒,寿比南山……